鶴見俊輔は「老いの生き方」の前書きにこう書いている、「私がまだしていない死ぬということを何十万年にもわたってなしとげた人として、祖先のすべてに脱帽する。その状態に達するまでにのこっているしばらくの時間の中で、老いてゆく準備をつづけたい。」

2/23/2023

かなしみの国に雪が降りつむ

かなしみを糧として生きよと雪が降りつむ

失いつくしたものの上に雪が降りつむ

その山河の上に

そのうすきシャツの上に

そのみなし子のみだれたる頭髪の上に

四方の潮騒いよよ高く雪が降りつむ

夜も昼もなく

長いかなしみの音楽のごとく

なきさけびの心を鎮めよと雪が降りつむ

ひよどりや狐の巣にこもるごとく

かなしみにこもれと

地に強い草の葉の冬を越すごとく

冬をこせよと

その下からやがてよき春の立ちあがれと雪が降りつむ

無限にふかい空からしずかにしずかに

非情のやさしさをもって雪が降りつむ

かなしみの国に雪が降りつむ。

2/21/2019

Water falls from bright air.

It falls like hair, falling across a young girl's shoulders.

Water falls making pools in the asphalt, dirty mirrors with clouds and buildings inside.

It falls on the roof of my house.

It falls on my mother and on my hair.

Most people call it rain.

Another One

When you’re a child

you learn

there are three dimensions:

height, width, and depth.

Like a shoebox.

Then later you hear there’s a fourth dimension:

time.

Hmm.

Then some say

there can be five, six, seven…

I knock off work,

have a beer

at the bar.

I look down at the glass

and feel glad.

BIRCHES

When I see birches

I think of nothing

But when I see a girl

Throw away her hair and brains

I think of birches and I see them

One could do worse than see birches

----Ron Padgett

Love Poem

We have plenty of matches in our house

We keep them on hand always

Currently our favourite brand

Is Ohio Blue Tip

Though we used to prefer Diamond Brand

That was before we discovered

Ohio Blue Tip matches

They are excellently packaged

Sturdy little boxes

With dark and light blue and white labels

With words lettered

In the shape of a megaphone

As if to say even louder to the world

Here is the most beautiful match in the world

It’s one-and-a-half-inch soft pine stem

Capped by a grainy dark purple head

So sober and furious and stubbornly ready

To burst into flame

Lighting, perhaps the cigarette of the woman you love

For the first time

And it was never really the same after that

All this will we give you

That is what you gave me

I become the cigarette and you the match

Or I the match and you the cigarette

Blazing with kisses that smoulder towards heaven

Poem

I’m in the house

It’s nice out

Warm

Sun on cold snow

First day of spring

Or last day of winter

My legs run up the stairs

And out the door

My top half here writing

亡くなる前日、最後のインタビューに応じる詩人の長田弘さん=東京都内で2015年5月2日、竹内幹撮影

5月3日、胆管がんのため75歳で亡くなった詩人の長田弘さん。逝去の前日、毎日新聞のインタビューに応え、刊行されたばかりの「長田弘全詩集」(みすず書房)に託した思いを語った。これを集大成に半ば死を覚悟し、残された時間を自分のために使いたいとして、取材に応じてくれたのだろうか。【井上卓弥】

【特集】戦後70年

2日午後、東京都内のお宅を訪ねた。ソファに腰掛けた長田さんはじっと目に見えない何かを見つめるように、一語ずつ話し始めた。「最近、愛国心という言葉がよく使われますね。でも、パトリオティズムという外国語は、欧米では生活様式への愛着を指す言葉です。何か高揚したナショナリズムのように、愛国心と訳すのは正しくないと思うんです」

長田さんが残された時間と力を注いで書き下ろした「全詩集」巻末の「場所と記憶」には、こうある。

<パトリオティズムというじぶんにとっての詩の変わらぬ主題……。パトリオティズムとは「日常愛」のことだ。「愛国心」とする日本語は当たらない。……パトリオティズムは宏量(こうりょう)だが、ナショナリズムは狭量だ。>

「日常愛」とは何か。「それが生活様式への愛着です。大切な日常を崩壊させた戦争や災害の後、人は失われた日常に気づきます。平和とは、日常を取り戻すことです」。時折、声を詰まらせながらも、絞り出すように話し続けた。

長田さんは1960〜70年代、アウシュビッツやスペイン市民戦争(36〜39年)の痕跡を訪ねている。先の大戦で大きな空襲被害を免れた故郷・福島は4年前、戦後最大の震災に見舞われた。

「場所と記憶」にはもう一つ、詩人の原点を示す一節がある。

<一九六〇年、詩を書きはじめる。……第一次大戦で戦死したウィルフレッド・オウエンの詩を知り、オウエンの「詩はpityのうちにある」という詩に対する態度に、決定的な影響を受ける。>

82年刊行のエッセー「私の二十世紀書店」もオウエンの詩で締めくくられていた。「大戦終結の1週間前、25歳のオウエンは西部戦線で亡くなりましたね。pityは普通、哀れみと訳されますが、私は失われたものへの愛情と考えてきました」。しばらく黙ったまま、33年前の本に視線を落としていた。

「全詩集」には、日本軍兵士の陣中日記を引いた詩も収められている。<「……/焼のり、焼塩、舐(な)め味噌(みそ)、辛子(からし)漬、鯛(たい)でんぶ、牛肉大和煮/……」/戦争にいった男の遺(のこ)した、戦争がくれなかったもののリスト。>

「戦争はこうして、私たちの生活様式を裏切っていきました。こういう確固とした日常への愛着を、まだずっと書き続けたかった。戦後70年の今、失われようとしているものがいかに大切かということを……」

別れ際、長田さんは「窓を開けると、風の音や誰かの声、新聞配達の音−−そういう日常が聞こえてくるんです」とつぶやいた。その口調は穏やかだった。

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

気難しくなってきたのを

友人のせいにはするな

しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを

近親のせいにはするな

なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを

暮らしのせいにはするな

そもそもが ひよわな志しにすぎなかった

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

けれど歳月だけではないでしょう たった一日っきりの 稲妻のような真実を 抱きしめて生き抜いている人もいますもの(茨木のり子)

わたしたちにとって大切なもの

何でもないもの。

朝、窓を開けるときの、一瞬の感情。

熱いコーヒーを啜るとき、

不意に胸に広がってくるもの。

大好きな古い木の椅子。

なにげないもの。

ささやかのもの。

ペチュニア、ベゴニア、クレマチス。

土をつくる、水をやる。季節がめぐる。

それだけのことだけれども、

そこにあるのは。うつくしい時間だ。

さりげないもの。

さりげない孤独。くつろぐこと。そして自分自身と言葉を交わすこと。

ありふれたもの。

波の引いてゆく磯。

遠く近く、鳥たちの声。

海からの光が、祝福のようだ。

もっとも平凡なもの。

平凡であることを恐れてはいけない。

(長田弘)

ジャズピアニスト1924~2008 最近までまったく知りませんでした。技巧をひけらかすわけではなく、奇をてらうわけではなく、媚びるわけではなく、なのに、なぜこんなに繰り返し飽きずに聞きたくなるのか、なぜこんなに惹き付けられるのか不思議です。鍵盤にそっと指が触れると音が流れ出す、風に散る花びらのように、そしてそれが自然に音楽を形作る、そんな演奏です。1音1音がいとおしく感じられます。ずっと聴いていたいと思ってしまいます。

結局、表舞台に出ることのなかった、まさに幻のピアニスト。もったいないです。2枚手に入れたのですが、あとは難しいかな。YouTubeを探したけれど見あたりませんでした。(8/10/12)

今日3枚目が来ました。ソロです。2曲だけですが本人の歌声が入ってます。(8/15/12)

私の持っているもののうち

私の持っているもののうち、終わりのない矛盾、心を焼く悔恨、老いてなお新しい不安、それらのものは最も不幸ではありながら、それらの戦いの中でこそ、生は磨かれ新しくされ、結局は味方あるいは武器なのかもしれぬ。

一方、人生に慣れていない事、それが一番私の恵まれた素質なので、いつもすべてはいま始まるのであり、毎朝はじめて目がさめるのであると、長い間思い思いしてきた。

昨日までの恨み、悲しみをすべて忘れて、今日はじめて物を見るのであると・・・・・。

(6/15/12)

あけがたにくる人よ

ててっぽっぽうの声のする方から

私の所へしずかにしずかにくる人よ

足音もなくて何しにくる人よ

涙流させにだけくる人よ

一生の山坂は蒼くたとえようもなくきびしく

私はいま老いてしまって

ほかの年よりと同じに

若かった日のことを千万遍恋うている

もう過ぎてしまった

いま来てもつぐなえぬ

一生は過ぎてしまったのに

あけがたにくる人よ

ててっぽっぽうの声のする方から

私の方へしずかにしずかにくる人よ

足音もなくて何しにくる人よ

涙流させにだけくる人よ

黙っている人よ 藍色の霞よ

あなたほんとにここにいて下さいと

云えばひとりでに涙が流れるわ

生きている時 云えもしなかったその言葉

すこし離れていまも見ているのね

いいえ死んだのだからもっと近くにいるよと云いたいのね

古い狐のうた

おおあのとき私はどんなに見えた?

風のすきとおったあの笹っ原で

遊ぶ狐のようにもあどけなく見えた?

それとも光っているポプラのように

絶え間なく金の切り口をばらまいていた?

私はだんだん変わったのですよ

いまの私は毛の切れた古い狐ですよ

世の中の霜を浴びて

私はどんどん葉を落としたのですよ

私はいま節の高い指で

がっしり握ろうとしている自分の命

荒波の中でもぎとられまいとしている私の心

まるで岩にとりついている海草のように

私は打ちゆさぶられているのですよ

でも私はじっと見ています

しわがレールのようにきざまれた額の底で

なおも見逃すまいと見ています

とどまるもののない世の中で

私だけが鮮らしい筈はなく

私だけがそのままの筈はない

握ろうとしていたのは岩ではなく

うつろなもの形ないもの それはつれない時というもの

いまはもう「形ないもの」の小さな包みをさげて

もうじき角を曲がります

老婆についてくるのは宿なしのやせ犬だけ

でも思うのです

あのとき私はあなたにどう見えた?

風のすき通ったあの夏の日に

私は笹っ原で遊んでいる小狐のようだった?

金の切り口を持って光をばらまいている

もしかしたらあのポプラの木のようだった?

あなたにおききしたいのです

それだけが「形のないもの」のほんとの中味

あのときの祈り あの時ののぞみ

私のすべての値打ちの中味かもしれないのです

焔に薪を

彼女は三十年間、病と戦いつづけ、しかも品位を失わぬ、ふしぎな人、やさしい人。彼女になぜ病気が与えられたのか。彼女にはがゆいのは病気の苦しさを彼女が泣き叫ばない事だ。初めカリエスで寝ていた彼女に、十五年ほどたってから小さな腫瘍が内蔵にでき、それがだんだん赤ん坊の頭ほども大きくなって、今は心臓も胃腸をも圧しつけており、夜も寝れない位いたんでいる。だのに私にこの心づかい。私にはがゆいのは彼女があまりに冷静でやさしい事だ。

(6/9/12)

このブログの作者、重たいもの抱えてます。

(5/10/12)

これほど説得力のある詩を書く人がほかにいるだろうかと思う。強くて、潔くて、かわいらしさがあって、でもその陰にさみしさがそっと隠れている。そんな詩です。

倚りかからず

・・・・・

もはや

いかなる権威にも倚りかかりたくない

ながく生きて

心底学んだのはそれくらい

自分の耳目

自分の二本足のみで立っていて

なに不都合のことやある

倚りかかるとすれば

それは

椅子の背もたれだけ

苦しみの日々、哀しみの日々

苦しみの日々

哀しみの日々

それは人を少しは深くするだろう

わずか5ミリぐらいではあるだろうけれど

さなかには心臓も凍結

息をするのさえ難しいほどだが

なんとか通り抜けたとき はじめて気付く

あれは自らを養うに足る時間であったと

少しずつ 少しずつ深くなってゆけば

やがては解るようになるだろう

人の痛みも 柘榴のような傷口も

わかったとてどうなるものでもないけれど

(わからないよりはいいだろう)

苦しみに負けて

哀しみにひしがれて

とげとげのサボテンと化してしまうのは

ごめんである

受けとめるしかない

折々の小さな刺や 病でさえも

はしゃぎや 浮かれのなかには

自己省察の要素は皆無なのだから

(茨木のり子)

人の感受性にとっての、大いなるものは

すぐ目の前にある小さなもの、小さな存在だと思う

幸福は、窓の外にもある。樹の下にもある。

小さな庭にもある。

目の前に咲きこぼれる、あざやかな

花の名を、どれだけ知っているだろう?

何を知っているだろう?何のたくらむところなく、

日々をうつくしくしているものらについて。

近くのものをしっかりと見る。

ロベリアの鉢植えや、

体をまるめて眠っている老いた猫。

深煎りのコーヒーのいい匂いがする。

暮らしに栄誉はいらない。

空のある窓があればいい。

その窓を大きく開けて、そうして

ひたぶるに、こころを虚しくできるなら、

それでいいのである。

一人で、黙って、空を見上げる。

大事なのは、空の下に在るという

開かれた感覚なのではないか。

小さな存在として、

いま、ここに在る、ということ。

真夜中は、窓から、空を見上げる。

夜空は人の感覚を無垢なものにする。

雲のない夜は星を数える。

雨の夜は、無くしたものを数える。

(長田 弘)

最近、引っ張り出してきて聴いてます。この歌声。精神的にはトラブルも抱えていたようです。トラブルを処理しきれるほど強くなかった、いや、強くなかったからこそトラブルを抱えていた。酔って転倒したことが原因で1978年に31歳の若さで亡くなっています。

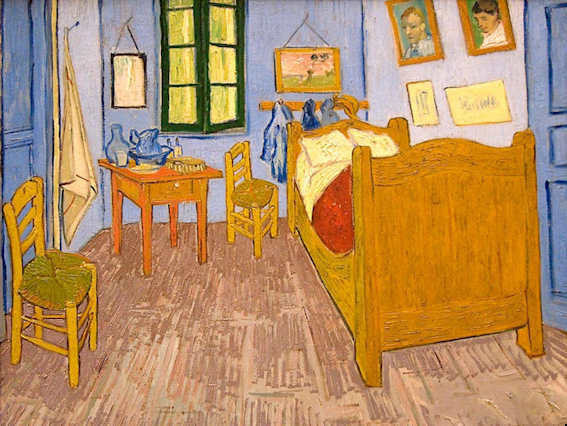

私はゴッホにゆうたりたい

春が煙っておる。なんか立ち込めている。

何でもないよな一面をさあっと塗ったようなこんな空も、

ゴッホには、

うろこみたいに、飛び出して、

それは憂う活力を持ち、美しく、強く、見えておったんやろうか。

春がこんこんと煙る中

私は、

ゴッホにゆうたりたい。

めっちゃゆうたりたい。

今はな、あんたの絵をな、観にな、

世界中から人がいっぱい集まってな、ほんですんごいでっかいとこで

展覧会してな、みんながええええゆうてな、ほんでな、どっかの金持ちはな、

あんたの絵が欲しいってゆうて何十億円も出して、みんなで競ってな、なんかそんなことになってんねんで、

パンも食べれんかったし最後のパンも消しゴム代わりに使ってな、

あの時もどの時も、あんたはいっつもおなじように、描いててな、苦しかったな、

才能って言葉は使わんとくな、なんかの誰からかの命令なんかな、

なんか使命なんかな、

多分絶対消えへんなんか恐ろしいもの、恐ろしいくらいの、美しい、でも苦しい、

そういう理みたいな、そんなもんに睨まれてあんたは、

いっつも独りで絵を、絶対睨まれたものからは絶対逃げんと、や、逃げる選択もなかったんかな、

それでもとにかく、絵を、絵を描いて、

そら形にするねんから、誰かに認めてもらいたかったやろうな、

誰かに「この絵を見て感動しました、大好きです」

ってゆわれたかったやろうな、

それでもいつまでも独りぼっちでよう頑張ったな、淋しかったし悲しかったな、

それが今ではあんたは巨匠とかゆわれてんねんで、みんながあんたをすごいすごいってゆってほんで、

全然関係ない時代の日本に生まれた私も、あんたの絵が大好きになった、

教科書にも載ってるねんで、

夜もな、空もな、ベッドの絵もな、麦畑も、月も、デッサンいっぱい練習したやつもな、

全部観たで、きれいなあ、あんな風に観てたんやなあ、

みんなあんたの生きてきたことを知ってるねんで、

耳をちぎったことも、キチガイ扱いされたことも、

悲しくて悲しくて悲しくてしょうがなかったこと、

そんなあんたが書いた絵が、ほんまにほんまに美しいことも、

今はみんな、あんたのことを思ってんねんで、

私の知り合いの、男の職業絵描きの人とな、

随分前にあんたの話になってな、

私はあんたの生き様、芸術って言葉も使わんとくわな、

もう、それをするしかなかったっていうものと死ぬまで向き合ってな、そういう生き方を思うと、

それ以上に、なんていうの、ほんまなもんってないやろって思うわ、私は信頼するわって話をしたん、

そしたらその絵描きな、未映ちゃんがそう思うのは全然いいけど、

あんな誰にも認められんで苦しくて貧しくて独りぼっちでゴッホが幸せやっと思うかってゆわれてん、

俺は絶対にいらんわってゆわれてん、

ほんでそっからしばらくあんたの幸せについて考えてみてん、

幸せじゃなかったやろうなあ、お金なかったらおなかもすくし、惨めな気持ちに、なるもんなあ、

おなか減るのは辛いもんなあ、ずっとずっと人から誰にも相手にされんかったら、死んでしまいたくもなるやろうな、

いくら絵があっても、いくらあんたが強くても、しんどいことばっかりやったろうなあ、

そやけど、多分、

あんたがすっごい好きな、すっごいこれやっていう絵を描けたときは、

どんな金持ちよりも、どんな愛されてる人よりも、比べるんも変な話やけど、

あんたはたぶん世界中で、一番幸せやったんやと、私は思いたい。

今はみんながあんたの絵を好きで、世界中からあんたが生きてた家にまで行って、

あんたを求めてるねんで、

もうあんたはおらんけど、今頃になって、みんながあんたを、

今頃になって、な、それでも、あんたの絵を、知ってんねんで。知ってるねんで。

あんたは自分の仕事をして、やりとおして、ほいで死んでいったなあ、

私は誰よりも、あんたが可哀相で、可哀相で、それで世界中の誰も適わんと思うわ

あんたのこと思ったらな、

こんな全然関係ないこんなとこに今生きてる私の気持ちがな、

揺れて揺れて涙でて、ほんでそんな人がおったこと、絵を観れたこと、

わたしはあんたに、もうしゃあないけど、

やっぱりありがとうっていいたいわ

だからあんたの絵は、ずっと残っていくで、すごいことやな、すごいなあ、よかったなあ、

そやから自分は何も残せんかったとか、そんな風には、そんな風には思わんといてな、

どんな気持ちで死んでいったか考えたら、私までほんまに苦しい。

でも今はみんなあんたの絵をすきやよ。

私はどうにかして、これを、それを、

あんたにな、めっちゃ笑ってな、

ゆうたりたいねん。

ゆうたりたいねん

Blue Riverを出してもう40年になるのですね。若々しく甘いナイーブな歌声でしたが、声はずいぶん変わってしまいました、いい感じにね。でも、やっぱり変わらないです。ちょっとはにかむような微笑みや真摯なまなざし。

そっと寄り添うハーモニー・・・ ああ、と思います。(12/13/11)

What a Wonderful World

与世山澄子も歌ってますがこちらもいいです。

雨の夜

手を振って別れてきたが

ひらひらと手をふって

私をあなたから

あなたを私からなぜ

見えにくくしたのだろう

手など振らずに

まっすぐその眼を見て

大切なものを分け合えばよかった

・・・・・

ひらひらと手を振り

あなたを私から

私をあなたからなぜ

隠してしまったのだろう

雨は激しく降り舗石にはね返って

レインコートの裾を

ぐっしょり濡らす

おもしろかったです。第二次世界大戦、ナチの包囲網のなかの極寒のレニングラード。残酷で無慈悲で理不尽な戦争のただ中。ごく普通にシャイで臆病で微笑ましいくらい素直な少年Levと、寒さと飢えと疲労の極限状況を、まるでそれを他人事のように下手な冗談と軽口をとばし、暖かいまなざしで、さりげなく彼の面倒を見る青年兵Koyla。凄まじいほど過酷で悲惨な現実と、あまりにも人間的なほのぼのとした二人のコントラストが見事。そしてLevが惹かれる冷たい狼の目をしたスナイパーの女の子。おかしくて哀愁が漂い、そしてじわっと心が温まる。

主人公はLevですが、なんといってもKoylaがいいですね。魅力的です。というかそれ以上。最後の方で彼が見せる微笑み、そしてその意味を理解するLev。う〜ん、まいってしまいます。

椅子

・・・・・

わたしの嘆きを坐らせるためになら

こんな上等の椅子はいらなかったのに

ひとり

ひぐらしを聴いたり

しんしんふりつむ雪の音に

耳かたむけたりしながら

月日はながれ

今のわずかな慰めは

あなたが欲しいというものは

いちども否と言わずにきたこと

電報

オイシイモノヲ サシアゲタシ

貴公ノ好物ハ ヨクヨク知リタレバ

ネクタイヲ エランデアゲタシ

ハルナツアキフユ ソレゾレニ

モットモット看病シテサシアゲタシ

カラダノ弱点アルガゴトクアラワニ見ユ

姿ナキイマモ

イマニイタルモ

(茨木のり子)

Tracy Grammer、6月に福岡に来てた!知らなかった!

Dave Carter亡き後ソロでがんばっているTracy Grammerの映像。右は同じ曲で在りし日のDave Carterとのデュオ。

バンジョーの不思議な音色、絡み合う旋律、そのあいだを漂うように進んで行く二人のハーモニー。くりかえしくりかえし聴いてしまいます。

いい音楽もまた、「生きとし生けるものへの、いとおしみの感情をやさしく誘いだして」くれるのでしょうか。

茨木のり子がいつの間にか亡くなっていました。なぜ読んだのかはまったく覚えてませんが「詩のこころを読む」に感動し、詩というものも読んでみようかというきっかけを作ってくれた人です。なにしろ紹介されている詩の選択がよく、それについて語る彼女の文章がまたすばらしい。「美しい」本です。

「いい詩には、ひとの心を解き放ってくれる力があります。いい詩はまた、 生きとし生けるものへの、いとおしみの感情をやさしく誘いだしてもくれます」

ことしも生きて

さくらを見ています

ひとは生涯に

何回ぐらいさくらをみるのかしら

ものごころつくのが十歳ぐらいなら

どんなに多くても七十回ぐらい

三十回 四十回のひともざら

なんという少なさだろう

もっともっと多く見るような気がするのは

祖先の視覚も

まぎれこみ重なりあい霞(かすみ)立つせいでしょう

あでやかとも妖しとも不気味とも

捉えかねる花のいろ

さくらふぶきの下を ふららと歩けば

一瞬

名僧のごとくにわかるのです

死こそ常態

生はいとしき蜃気楼と

尾崎放哉の伝記を読みました。わがままで、寂しがりやで、酒好きで、しかも酒癖が悪い。終の住処は海が見えるところにと、小豆島の粗末な庵に、人の情けにすがりながら暮らす。死期が近づいたら好きな酒をたらふく飲んで海に入って行けばいい。しかし、身体は酒どころか粥さえ受け付けなくなり、海へ歩いて行くどころか起き上がることさえできない。孤独と死の恐怖との戦い。人間の弱さを一身に背負い素直にそれを曝け出した生き様、凄絶な死に様。しかし、島に渡ってから死ぬまでの8ヶ月たらずの間に約3千という厖大な数の句を残し、身体の衰えと比例していくように無駄がそぎ落とされ冴えわたっていく彼の句には不思議な静けさがある。不覚にも涙が出てしまいました。

いつしかついて来た犬と浜辺に居る

咳をしても一人

障子あけて置く海も暮れ切る

入れものが無い両手で受ける

墓のうらに廻る

夕空みてから夜食の箸とる

肉がやせて来る太い骨である

白々あけてくる生きていた

一つの湯呑みを置いてむせている

春の山のうしろから烟が出だした (辞世の句)

Remember the day I borrowed your brand new car and I dented it?

I thought you'd kill me, but you didn't.

And remember the time I dragged you to the beach, and you said it would rain, and it did?

I thought you'd say, "I told you so." But you didn't.

Do you remember the time I flirted with all the guys to make you jealous, and you were?

I thought you'd leave me, but you didn't.

Do you remember the time I spilled strawberry pie all over your car rug?

I thought you'd hit me, but you didn't.

And remember the time I forgot to tell you the dance was formal and you showed up in jeans?

I thought you'd drop me, but you didn't.

Yes, there were lots of things you didn't do.

But you put up with me, and you loved me.

There were lots of things I wanted to make up to you when you returned from Viet Nam.

But you didn't.

(anomimous)

もう30年近くも前に読んだ本の中に引用されていた詩です。

You see the grain-field down yonder? I do not eat bread. The wheat field have nothing to say to me. And that is sad. But you have hair that is the color of gold. Think how wonderful that will be when you have tamed me! The grain, which is also golden, will bring me back to the thought of you. And I shall love to listen to the wind in the wheat ...

ほら、あっちに麦畑があるだろう? ぼくは麦を食べない。だから、麦畑を見ても何とも思わない。それってさみしいよね。でも、君の髪は金色だ。もし君がぼくを飼いならしてくれたら、どんなにすばらしいだろう! だって、麦畑を見たびに、おんなじ色の髪をした君のことを思い浮かべることになるんだよ。それに、麦畑を渡ってくる風の音を聞くのが楽しみになるだろうしね・・・ だから、(5/16/11)

"津波の話しをしながらも、いまここにいる僕らは淡々と「好きな」日常をこなしていく。湯船につかって、僕は少し瞑想してみる。観自在。かんじーざいぼーさー。冥福を祈りつつ、僕は僕の煩悩を生きる。「観自在」とは「みずからのありようを観る」と僕は説く" (3/14)

耳に包帯をして、パイプをくわえた異様な自画像が描かれる。ミレーは自殺したいという妄想から逃れようとして、画架の下に横たわった自殺した画家の姿を描いた。ミレーの伝記を愛読したゴッホは、その話を思い出してはいなかっただろうか。あの白木の椅子がまた描かれる。今度は、自分の椅子にパイプと煙草入れをのせた。背景の板にヴィンセントとはっきり署名した。絵を見ていると、そんなときの彼の手つきまでが見えてくるようだ。そしてかれは世間とお別れをしているのだ、というふうな気持ちがしてくる。

たしかにそれはお別れだったのである。彼の遺品には、時間は経たないのかもしれないが、あと一年半ほどしかない彼自身の時間は容赦なく経つ。(2/10/11)

他者と向かい合う時の基本的な構えは、相手が言っていることに対して、つねに「そうだね」と頷き、受け入れることです。理解できないことでもまず受け入れる。自分自身の知のセッティングを変えて、それが理解できるところまで拡大してゆく。どのような理解しがたい言行にも必ず本人にしてみれば「主観的な合理性」があります。その人の選んだ論拠や、たどった推論を追体験すれば、その人がなぜそのようなことを思うに至ったのか、その筋道がわかる。そこからしかコミュニケーションは始まりません。まず他者の思考や感情に敬意を示すところから始めて、「おっしゃることはいちいちもっともだが・・・」と交渉も始められるわけです。他者との対話はまず「聴く」というところからしか始まらない。それがレヴィナスの教えていることだと私は思います。(内田樹)

1930年代から40年代前半にかけてBillie Holidayが残した録音、まだ若くみずみずしい歌声で、・・・・そこには信じられないほどのイマジネーションがみなぎり、目を見張るような飛翔があった。彼女のスイングに合わせて、世界がスイングした。地球そのものがゆらゆらと揺れた。誇張でもなんでもない。それは芸術というようなものではなく、すでに魔法だった。

「君微笑めば」

あいだに入るレスターヤングのソロも聴きもので、息が詰まるくらい見事に天才的だ。彼女は歌う、

あなたが微笑めば、世界そのものが微笑む When you are smiling, the whole world smiles with you

そして世界は微笑む。信じてもらえないかもしれないけれど、ほんとうににっこりと微笑むのだ。

しかし三十代に入り、四十代へと進むにつれて、僕の心と体はその音楽を求めるようになっていたようだ。

ビリーホリデイの晩年の、ある意味では崩れた歌唱の中にあるいったい何が、僕をそんなに強くひきつけるようになったのだろう?ひょっとしてそれは「赦し」のようなものではあるまいか。ビリーホリデイの晩年の歌を聴いていると、僕が生きることをとおしてこれまでにおかしてきた数多くの過ちや、これまでに傷つけてきた人々の心を、彼女がそっくり静かに引き受けて、それを全部ひっくるめて赦してくれているような気が、僕にはするのだ。もういいから忘れなさい、と。それは「癒し」ではない。僕は決して癒されたりはしない。なにものによっても、それは癒されるものではない。ただ赦されるだけだ。(Portrait in Jazz) (1/8)

CDで聴くと、最後の音が消えてゆくまで、慈しむように、丁寧に歌っているのがわかります。歌い終わって、にこっと笑いますが、これもCDでは「えへっ」という照れくさそうな声が聞き取れます。思わずこちらもにこっとしてしまいます。おおみそかの夜、Washington.DC, Blues Alleyでのライブ、この10ヶ月後に彼女は亡くなります。

70年代、Don McLeanのAmerican Pieという曲がヒットしました。そのアルバムの中にVincentと言う曲があります。もちろんゴッホのことです。美しい曲です。悲しくなるほどに。

「・・・・・いったいどちらが主人なのか、理屈かそれとも僕か。理屈が僕のためにあるのか、僕が理屈のためにあるのか。僕の理屈に合わぬところ、僕の分別の不足しているところ、そこにはたして全く理屈と分別がないのであるか」

「私は地上の絆以上のもので、この大地に結びつけられている」。サン・レミイの病院に、湿った雪が降り、彼は、夜中にベッドから起き上がり、麦畑を眺めます。「自然がこんなに心を緊めつけるような感情に満ちて見えたことは、けっして、けっしてなかったことだ」

ゴッホは、天気の悪い日にはアトリエの寝台や椅子を描く。「今度の絵はきわめて単純な僕の寝室だ。ここでは色彩だけがものを言う。色彩の単純化が、物にいよいよ大きな様式を与える。つまり誰にも共通な休息と眠りを暗示しようと言うのだ。ひと言で言えば、この絵を見る者は、頭を、いやむしろ想像力を休ませねばならぬ」・・・しかし、書簡集を読む人は、休息と眠りこそ、ゴッホが求めてついいに得られなかったものであることを思わずに、これらの絵を見ることはできないのである。

テオより母宛の手紙の一節「この悲しみをどう書いたらよいのかわかりません。どこに慰めを見つけていいのかわかりません。・・・ただ一つ言えることは、彼は、彼が望んでいた休息を、今は得たということです。人生の荷物は彼にはあんまり重かった」

絵を描くとは、彼に言わせれば、どこから落下してくるかわからぬ狂気に対する避雷針を持とうとする努力であった。むろん、雷がさけられるかどうかは、彼には疑わしいことであった。だが、万が一、避けることができるとすれば逃避によってではない。できるだけこれに近づいて、その来襲を直視する、緊張した意識によってであると彼は考えた。彼の絵はみなこの、「目のくらむような」直視の表現であった。静物であれ、風景であれ、じつは自画像であった。狂気のときに耳を切り、正気に返って、耳に包帯をした男を描き、このゴッホとよばれている奇怪な自己とは何か、と問わねばならなかった、その問いそのものであった。このような精神の緊張に、誰が永く耐えられよう。

むかしジャズ喫茶というものが存在した時代があった。もはや遺物? 長崎のBunBunもなくなったし、熊本にあった音居間という店もいつの間にかなくなっている。(11/23/10)

「コミュニケーションとは人と人とが対面し、お互いの存在に畏れを感じ、逡巡し、迷い、言葉を失い、時には言葉とはうらはらな目や顔色を読み、疑ったり信じたりするその混沌の中にこそ存在するのではないか。そしてやがてその混沌の中からお互いに通じ合う言葉を探し出す。その回り道のことをコミュニケーションと呼ぶのではないか」

切り株を見るとつい・・・ ちょうど光があたってました。(11/2/10)

帰宅したら、薄闇の中から・・・ 今年は12日でした。(10/12)

高良川の土手を走ってきました。えっ、コスモスがない!一昨年はあんなにきれいに咲いていたのに・・・ (10/13)

もう一度見たくて甘木公園へ行ってきました。今年はあまり花がつかないのでしょうか、この前とあまり変わりませんでした。

Bonnie Kolocを聴きます。やさしくなれるように、肯定できるように。(10/14)

60年代終わり頃からシカゴで、"folk-ballad-blues singer" of enormous range, charm, and charismaとしてで活躍している人です。いいです。「心荒れる日」「やさしさが見えない日」そんなとき、こころの平穏が取り戻せて、やさしさが感じられるようになる、そんな音楽です。I've got to believe..... いい曲です。そう、信じないと・・・

(10/5/10)

「おおきな木」、村上春樹の新訳で出ていたとは知りませんでした。

「物語は自分の心を映す自然の鏡のようなものなのです」

(10/4/10)

充実した展覧会、充実した一日。

三年前も行きました。あのときはアジア美術館でした。 (8/15/10)

ひと枝切って挿しておくと間もなく根がどんどん出て来ます。そろそろ鉢に植え替えようと思います。白い花を咲かせてくれるといいです。こんどは大丈夫かな〜?たぶん。(8/9/10)

期待して見に行きましたが、まるっきり気配もありませんでした。あのとき、おばさんが教えてくれまたんだよね。がっかりです。ちょっと遅かったようです。しょうがない。

駅のベンチで横になっていたら、乗りそこなって、さらに一時間待ちました。ドジでした。まあ、いいけど。(8/8/10)

ごぶさたしています。お元気ですか。筆無精ですみません。元気でやっています。自転車買いました。二十六インチ変速機なし、アルミの軽いやつです。晴れた日には、これでどこまでも行きます。初めの二、三十分は、そうでもないのですが、一時間先漕ぎ続けていると、とてもいい気持ちになって来ます。ジョギングやマラソンをする人に、ランナーズ・ハイという快感があるそうですが、そんなのに似てる気がします。自転車は愉快です。ペダルに乗せた足を上下させているだけで、ぐんぐん前へ進みます。この単純労働は呪文のようです。えいえい漕いでいると額の汗が、風でスースー消えるのと一緒に、いろんなことを忘れて行きます。ハッカ糖を食べた後に、水を飲んだみたいな気持ちになれます。

毎日が、穏やかに過ぎて行きます。朝起きて、食事して、トイレして、自転車漕いで、風呂入って、少し酒飲んで、眠ります。無事これ名馬の伝にならえば、何事もない日々こそが最良の人生なのかもしれません。惰眠の日々を思う存分にむさぼっています。生きてここにあることを忘れてしまいそうなほど、しあわせです。

近況知らせて下さい。声を聞かせて下さい。では、今日はこの辺でさようなら。

「梅雨明けを合図に、わっと咲き始めます。

その期間は道が薄紅色になるほど花を散らすのですが、花びらを踏みながら見上げると、どのへんが散ったのかわからないくらいに、びっしりと咲いているのです。

わさわさと散り、もりもりと咲く、というお祭りが、秋までの百日間続きます。長い長いお祭りです」

「百日紅」は杉浦日向子が北斎を主人公にして描いた作品のタイトル

ワイエスの描いたクリスチーナを見ていて、ふと、キャサリン・A・ポーターの短編「休日」に出てくるオティリエを思い出しました。大学4年のとき読んだアメリカ作家短編集の中の一編。

「ミュラー家の人たちは、オティリエのために、ほかに何をしてやることができたろうか、〜 苦悩は人生にはつきものなのだ。苦悩と労働とは。人間は生きている限り、はたらく。それだけのことだ。そして愚痴もこぼさないで。なぜなら、だれも耳をかたむけているひまもないし、一人一人が自分の悩みを負うているからだ」 う〜ん。

同じ短編集の中にマッカラーズの作品もある。卒論のテーマに選んだ作家。編者によるマッカラーズの紹介文:

「人間は閉ざされた自我として本質的に魂を分かち合うことができない孤独な存在でありながら、他者との交わりを求め、自己を他者の中に反映させることによって孤独から逃れようとする。彼女はそんな人間の姿を一貫して追い続けた」、だって。

さて、世界中の孤独な人間の代表のような存在だったジョン・レノンの大きな穴を埋めたのがオノ・ヨーコだった。

「貧乏には耐えられる でもさみしさは さみしさには耐えられない」(オノ・ヨーコ)、だって。

「なるほど、わたしたちは二人とも人生の愚かものであり、同じように死から逃避している仲間同士にすぎないのだ。わたしたちはこの幸運を祝おう。こっそり盗み取ったささやかな休日を、このうららかなお祭り気分の午後の、春風のそよぎや自由を楽しもう」

ちいさなハート

うちでとれたハート形ジャガイモです。となりは、2年前のハート形「ピーマン太郎」。ピーマンの中から出て来ました。

そう、あの扉の青い色。

彼女が亡くなったあとに描かれた絵です。

「紐にぶら下がったピンクのボロ布は、在りし日のクリスチーナのドレスであり、一方に彼女のエプロンも見えます。ワイエスはこのドアを彼女の肖像画として描きました」

ワイエスの絵を見てまず感じるのは、圧倒的な不在感。ワイエスの絵には不在が描かれている。そこにさっきまで誰かがいたような気配、欠如感。手を伸ばして、触れて、慈しみたい、けれど、そこにはもう、いない。

絵の中の人物は皆、どこか、遠くを、じっと見つめている。彼らは何を考え、何を見ているんだろうと思う。

そのワイエスももう亡くなりました。

孤心

わたしは自分をはがす

樹皮をはがすようにして

百合根をほぐすようにして

自分に向けるやさしさを

潜んでいる優しさの花芽をさがす

やさしさが見えない日

わたしは般若の面と向き合う

つのの愛らしさ

眼は情念にうるみ

火を吐く口は

わたしの悪意を焼く

こころ荒れる日

わたしは見知らぬ画学生の

うしろに付いて歩いている

汗をふくむシャツとジーパンの

うしろ姿に

はぐれたあとも歩きつづける

古い病院のかどに

アジサイの花が咲く

青むらさきに

(滝口雅子)

オオカミになりたいと、ラクダは思う(あのころは白雁になりたいと思っていたのにね)。

そして今、未来と過去の狭間で。ウォ〜ン、ウォ〜ン。

ビールはまだか〜。酒もってこ〜い。

昨日今日と気温が上がってきてますが、先日まで寒い日が続いたので、今年の桜はまだ踏ん張ってます。

先日、佐賀の物産館に行って、かわいい湯呑みを買ってきたのですが、そのとき、同じギャラリーの作品で、ほかにもちょっと気に入ったデザインのものがありました。ネットで調べて、ちょっと遠かったけれど、今日そのギャラリーに行ってきました。ところが、そのデザインの作品がみあたらない。それで、尋ねてみると、そのシリーズはもう作っていないとのこと。えっ! 在庫もないんですか? ないですねえ。などと話しをしていると、ちょっと年配の女性の方が現れて、「ああ、あれは主人が描いていたものなんですよ」「息子は、あれは描けないというんでもう作ってないんです」 えっ、ということは、亡くなった? 亡くなったという言葉は結局出てきませんでしたが、会話からはそれしか考えられない。確かめる勇気はありませんでした。佐賀の物産館で見て気に入ったので伺ったんですけどと言うと、「まだあそこには残っていましたか。買われた方がいいですよ、値段はずいぶん安く設定していましたし」物産館では野の花の湯呑みを買いましたよ、と言うと、「あれは息子が描いたものです」ということでした。

桜の花びらの素敵な器でお茶をごちそうになりました。

そして、もちろん、その足で佐賀まで行ってきました。(4月5日)

まるで憑かれたように、桜を追いかけて行きます。諦めずに。

知ってますか、桜がなぜあんなに綺麗なのか、人の心を魅せるのか。ふつう、一つの蕾は一つしか花を咲かせませんが、桜は五つも六つも咲かせるそうです。どうりであんなにたくさん咲いているわけだ。

いっせいに咲いて、そして、散っても散っても次から次に、はらはらはらはらと落ちてくる。まるで雪のように。

2年ほど前のNHK総合テレビ「クローズアップ現代」で、「80歳の青春・日本一周の夢」という題のドキュメンタリーが放映されました。

その内容については当時のあるブログに詳しく書いてあったので、転載:

80歳で自転車の日本一周旅行に挑戦した原野亀三郎さんの記録だ。

昨年4月29日、長野県を出発した原野さんは、日本海側の道路に出て北上、北海道を回ったあと本州の太平洋側を南下、東海、近畿から四国へわたり、さらに九州から沖縄まで足を延ばして、再び九州にもどると、今度は日本海側を東へ走って出発地点の長野までペダルを漕ぎ続けた。

出発から14ヵ月経った6月25日。原野さんは長野県へ入り、ゴールまであと20キロというところまで迫っていた。その、完走目前のところで、交通事故に遭い、亡くなったのである。トンネル内でダンプカーに追突されて命を絶たれたのだ。1万キロ近く走ってきたはずの原野さんが、あとわずか20キロで…。

「クローズアップ現代」は、原野さんの旅行中の日記を紹介しながら、旅行の跡をたどって行った。

出発の時、テントや食料で40キロも重さのある荷物を自転車に載せ、「よろめくようにスタート」した原野さんは、日本海の糸魚川に出た時、後部キャリアのビスが重みで外れ、荷物がずり落ち、難渋する。

風雨にさらされたテントでの宿泊。

1週間で疲労がピークに達する。

「身体がバリバリだ。重い」と日記に記した。

山形県内の国道でバランスを崩して転倒し、近くの診療所に駆け込む。

手首を2箇所骨折して、そのまま1週間の入院。

北海道をまわり、本州を南下しているとき、福島で大雨に遭う。

旅館に泊まって、原野さんはそこの女将さんと話す。

その女将さんが、テレビで原野さんの印象を語っていた。

「…自転車でご旅行を楽しんでおられるんですね、と私が申し上げましたら、原野さんは『楽しくないですよ』と言われました。『楽しくない?』と私が聞き返しますと『足は痛いし腰は痛いし。今は苦しいだけです。あとから、楽しかったなぁ、と思い返せるから、一生懸命走っているのですよ』とおっしゃいました。その言葉が、胸に響きました」

原野さんは、旅の途中でさまざまな若い人たちと出会った。そのうちの何人かの人々がインタビューに登場していた。それぞれの人たちが、例外なく原野さんの人生にかける情熱に打たれ、「一歩前に踏み出す勇気」をもらった、と述べていた。

80歳で自転車日本一周旅行…。

僕の自転車旅行は、20歳だからできたことであった。それが、今の自分より20歳以上も上の年齢で、しかも40キロの荷物を背負って野宿の旅である。…およそ考えられないような精神力と行動力である。これほどまでに原野さんを駆り立てたものは何だったのか?

80歳と言えば、僕の両親と同世代に当たる。

十代の半ばから20歳になる直前まで、戦争があった。

「若い頃なんて、ひとつもいい思い出がない」

僕の母親はいつもそう言っていた。

番組によると、原野さんは戦争末期の19歳の時に召集され、中国の戦線へ送られている。戦争を知らない僕たちは、たぶん何もわかっていないのだろうと思うけれど、多くの同輩を戦争で亡くしたことが原野さんの魂の原点を形成している…そのことを想像し、原野さんの心の旅路に思いを馳せていくことは許されるかもしれない。

僕にとっても強烈な印象で、頭から離れず、先日ふと思いついて、なにか関連記事はないかと検索したら、ヒットしました。上の「福島の旅館の女将」のブログで、原野さんが立ち寄った直後の文章です。

神様がお連れ下さったお客様

7月12日のことです。

その日は本当は仲良しグループで日帰りで温泉に行く予定でした。しかし、前日に大勢のお客様があって、その後片付けがありました。温泉から帰ってきてからお掃除するからと言ったのに、おっとっとから温泉行きの許可は下りませんでした。

楽しみにしてたのにぃ・・・。

ちょっとふくれっつらでお掃除を開始。

するとお昼近くに一人のお客様がお出でになりました。自転車旅行のお年寄り。雨に降られて難儀をしていると言います。

宿泊の場合は15時からチェックインできます。時計を見たらまだお昼前。でも、なんだかお気の毒な気がしてお部屋を用意しました。

大きな荷物を自転車から降ろし、ビニールの雨合羽を脱いだらTシャツの胸の所に大きな文字。

『鎮魂』

そしてその下に

『日本一周自転車旅行 原野亀三郎 80歳』(お名前を掲載することはご本人了承済みです)

なんでも昨年は2ヶ月かけてドイツを自転車で廻ってきたそうです。それで自信がついたので今年は日本一周の計画を立てたそうです。

4月30日に長野を出発。日本海沿いを走って北海道に渡って北海道を一周。太平洋沿いに本州を南下して来たのだとか。

ずっと雨降りで、本当はもっと走る予定だったのに、なんだか急に走るのが嫌になり朝日館にはいってこられたそうです。

すごいことに、ただ海岸沿いを走っているだけでなく、島も一回りしているのだとか。佐渡とか、北海道沿岸の小さな島も走ってこられたそうです。

これから南下して沖縄まで行き、その先の島々も廻り、長野に帰る予定は来年の6月30日!!

80歳と言う年齢にも驚きます。

「私は戦争のせいで青春がありませんでした。多くの友人が戦死しました。彼らの青春は永久にありません。残された私が青春を楽しまなかったら、あの世に行ったときに彼らにあわせる顔がないんです。だから、今、青春をしてます。彼らが私と一緒に日本一周旅行を楽しんでいるのを感じながら走ってます」

「でもねぇ、やはり辛いですよ。走るのは・・・。走りおわったっときに、楽しかったって思うんでしょうねぇ。走っているときはちっとも楽しくなんてありません。人生も旅と同じですね。その時は必死に生きているから楽しくなんてないけど、後で思い返すと『あの時は楽しかったなぁ』なんて思いますから」

次の日の朝

「帰りたくないなあ。このままここにいたいなあ。もう一泊しようかな」

とおっしゃったけれど、曇り空を見上げて

「やっぱり雨が降らないうちに出かけることにしましょう」

と出発していかれました。(写真も掲載許可をいただいて撮らせていただいたのにピンボケでした・・・残念)

時々、神さまがお連れ下さったお客様ではないかと思う方がおります。その方のお話を聞いていっぱいエネルギーをいただく時があります。お話をお聞きして心が震えるときがあります。

そんなお客様はたいてい

「朝日館に泊まるつもりはなかったのに、なぜか泊まってしまった」

っておっしゃいます。それはきっと神様がお連れしたからだと思います。

温泉に行かないでよかった。もし行っていたら原野さんをお泊めすることはなかったと思います。そしたら原野さんの素敵なお話も聞くことが出来ませんでした。

原野さんは今頃どこを走っていらっしゃるのでしょうか。

雨に当たって難儀をしているのではと心配しています。梅雨明けがこころから待たれます。

死ぬ権利について

(2008年11月29日)

其の一

私の父は83歳のときに股関節の手術をして、以来一度も立ち上がれずに寝たきりになった。最初、父は非常にいらついているようであった。手術をすれば治って歩けるようになると思っていたのに、寝たきりになりそうな現実におびえていたのであろう。しかし、しばらくすると落ち着いてきて、時折笑顔を見せるようになり、話もまともであった。己の不自由さを心が受け容れて、なんとか折り合いをつけたのだろう。ところが一年を過ぎる頃から徐々に無口になり、精神が荒廃してゆくのがはた目にもわかるようになった。朝から晩まで同じベッドの上に寝かされて、マニュアル通りの介護に精神が耐えられなくなったのであろう。

父は死にたくないとは言ったけれども、しかし死にたいとも言わなかった。病院もまた、肺炎になったと言っては大量に薬を飲ませ、がんの疑いがあるから検査をしましょうかとまで言った。その話を聞いた私は、病院と医者の食い物にされるくらいなら、がんになってとっとと死んだ方がましだ、と口には出さなかったが心の中で思っていた。老人の病気は治されるために治療されるのではない。金もうけの手段として治療されるのである。早く死んでもらっては困るのだ。しぼれるだけ金を搾り取られたあとでしか死ぬ自由は残されていない。私が父の立場だったら、気が狂ったに違いないと思うが、父は気が狂わずに変わりにぼけた。ボケは死にたくない、あるいは死にたくとも死ぬ手段を奪われた、寝たきり老人の適応なのだ、と私は思った。

「やがて消えゆく我が身なら」より

其の二

最期は家族といたい…13歳少女、延命手術を断る 英国7月7日

【ロンドン=土佐茂生】半年の命と宣告された英国の13歳の少女が、延命策としての心臓の移植手術を拒否した。病院側は手術の実施を求めて法的手段を試みたが、少女自らが説得して断念させた。病院ではなく自宅で家族に囲まれ、普通に暮らしながら死んでいく権利を勝ち取った。

英メディアによると、英中西部ヘレフォード近くに住むハンナ・ジョーンズさんは5歳の時、白血病を患った。心臓に穴を開けて化学療法を受けるなど入退院を繰り返し、過去2年間で数回の手術を受けた。それでも心臓の10%しか正常に機能しない状態で、今年7月には医師から余命半年と告げられた。

病院側が勧める心臓の移植手術は、成功する可能性は高くなく、白血病が再発する恐れもあった。ハンナさんは失敗して病院で死ぬより、家族と暮らすことを選び、移植手術を拒否、自宅に戻った。ところが、病院側は手術の実施こそがハンナさんの命を助ける手段と思い、裁判所に提訴して家族からハンナさんを引き離す意向を伝えてきた。

これに対して、ハンナさんは「小さい時からずっと病院で、ひどい思い出ばかりだった。家族と離れたくない」と訴え、病院側に提訴を断念させたという。

娘の決断について、元集中治療室の看護師だった母のカースティさん(42)は「親にとって軽い決断ではなかった。でも、彼女の意思をかなえてあげたい。娘は、親が思うより成長していた。心から誇りに思う」と話している。

記事: 川辺川ダム

熊本県知事が川辺川ダム計画への反対を表明し、国も計画の再検討を始めた。ダムは環境を破壊し、想定を超えた超過洪水には無力と知った県民の圧倒的な「ノー」の声が、巨大ダム計画をここまで追いこんだのだ。国土交通省はダムに固執するあまり「治水課環境か」と国民に二者択一を迫ってきたが、実は「治水も環境も」両立できる技術を持つ。

・・・・・国土交通省はその設計指針を00年に策定し、全国の堤防を順次強化して行くよう通達した。ところが、川辺川ダムの住民討論集会で反対派が堤防強化計画を根拠にダムを不要と主張した途端、設計指針を改定し、安全基準を昔の水準に引き下げてしまったのだ。

以来、堤防強化と言う選択肢を国交省は意図的に排除し、「ダムか水害受容か」と国民を脅かしてきた

・・・・・この問題を取材してきた18年間に、現場で働く何人もの国交省職員から、ダム計画があるばかりに住民本位の治水に取り組めない苦悩を聞いた。今回の知事表明は、国交省がその愚を改めて潔く計画を中止し、職員が誇りを持って川づくりに取り組めるようにするチャンスでもある。

以上は先日の新聞記事の一部です。一度動き出したら止まらない公共事業がよく止まったと思う。

ただ、もめにもめた末、和解し、村を捨て移転した、五木村の人たち。元には戻れない。国と県はどうするんだろう。

「国が川を壊す理由(わけ)」と言う本に詳しく書かれています。

ふたつの悲しみ

杉山龍丸

私たちは、第二次世界大戦から二十年たった今、直接被害のないベトナムの戦いを見て、 私たちが失ったもの、その悲しみを新たに考えることが、必要だと思います。

これは、私が経験したことです。

第二次世界大戦が終わり、多くの日本の兵士が帰国してくる復員の事務についていた、ある暑い夏の日の出来事でした。

私たちは、毎日毎日訪ねてくる留守家族の人々に、貴方の息子さんは、御主人は亡くなった、死んだ、死んだ、死んだと伝える苦しい仕事をしていた。

留守家族の人々の多くは、ほとんどやせおとろえ、ボロに等しい服装が多かった。

そこへ、ずんぐり肥った、立派な服装をした紳士が隣の友人のところへ来た。 隣は、ニューギニア派遣の係りであった。

その人は、

「ニューギニアに行った、私の息子は?」と、名を言って、たずねた。

友人は、帳簿をめくって、

「貴方の息子さんは、ニューギニアのホーランジャヤで戦死されておられます。」

と答えた。

その人は、その瞬間、眼をカッと開き口をピクッとふるわして、黙って立っていたが、くるっと向きをかえて帰って行かれた。

人が死んだということは、いくら経験しても、又いくらくりかえしても、慣れるということはない。

いうこともまた、そばで聞くことも自分自身の内部に恐怖が走るのものである。

それは意識外の生理現象を起こす。

友人は言った後、しばらくして、バタンと帳簿を閉じ、頭を抱えた。

私は黙って、便所に立った。

そして階段のところに来た時、さっきの人が、階段の曲がり角の広場の隅のくらがりに、白いパナマ帽を顔に当てて壁板に持たれるように、たっていた。

瞬間、私は気分が悪いのかと思い、声をかけようとして、足を一段階段に降ろしたとき、その人の肩は、ブル、ブル、ふるえ、足もとに、したたり落ちた水滴のたまりがあるのに気づいた。

その水滴は、パナマ帽からあふれ、したたり落ちていた。

肩のふるえは、声をあげたいのを必死にこらえているものであった。

どれだけたったかわからないが、私はそっと、自分の部屋に引き返した。

次の日、久しぶりにほとんど留守家族が来ないので、やれやれとしているときふと気がつくと、私の机から頭だけ見えるくらいの少女が、チョコンと立って、私の顔をマヂ、マヂと見つめていた。

私が姿勢を正して、なにかを問いかけようとすると、

「あたち、小学二年生なの。おとうちゃんは、フィリッピンに行ったの。おとうちゃんの名は、○○○○なの。いえには、おじいちゃんと、おばあちゃんがいるけど、たべものがわるいので、びょうきして、ねているの。それで、それで、わたしに、この手紙をもって、おとうちゃんのことをきいておいでというので、あたし、きたの。」

顔中に汗をしたたらせて、一いきにこれだけいうと、大きく肩で息をした。

私はだまって机の上に差し出した小さい手から葉書を見ると、復員局からの通知書があった。

住所は、東京都の中野であった。

私は帳簿をめくって、氏名のところを見ると、比島のルソンのバギオで、戦死になっていた。

「あなたのお父さんは――」

と言いかけて、私は少女の顔を見た。

やせた、真黒な顔、伸びたオカッパの下に切れ長の長い眼を、一杯に開いて、私の唇をみつめていた。

私は少女に答えねばならぬ、答えねばならぬと体の中に走る戦慄を精一杯おさえて、どんな声で答えたかわからない。

「あなたのお父さんは、戦死しておられるのです。」

といって、声がつづかなくなった。

瞬間少女は、精一杯に開いた眼をさらにパッと開き、そして、わっと、べそをかきそうになった。

涙が、眼一杯にあふれそうになっているのを必死にこらえていた。

それを見ている内に、私の眼に、涙があふれて、ほほをつたわりはじめた。

私の方が声をあげて泣きたくなった。

しかし、少女は、

「あたし、おじいちゃまからいわれて来たの。おとうちゃまが、戦死していたら、係のおじちゃまに、おとうちゃまの戦死したところと、戦死した、ぢょうきょう、ぢょうきょうですね、それを、かいて、もらっておいで、といわれたの。」

私はだまって、うなづいて、紙を出して、書こうとして、うつむいた瞬間、紙の上にボタ、ボタ、涙が落ちて、書けなくなった。

少女は、不思議そうに、私の顔を見つめていたのに困った。

やっと、書き終えて、封筒に入れ、少女に渡すと、小さい手で、ポケットに大切にしまいこんで、腕で押さえて、うなだれた。

涙一滴、落とさず、一声も声をあげなかった。

肩に手をやって、なにかいおうと思い、顔をのぞき込むと、下唇を血が出るようにかみしめて、カッと眼を開いて肩で息をしていた。

私は、声を呑んで、しばらくして、

「ひとりで、帰れるの。」

と聞いた。

少女は、私の顔をみつめて、

「あたし、おじいちゃまにいわれたの、泣いては、いけないって。おじいちゃまから、おばあちゃまから、電車賃をもらって、電車を教えてもらったの。だから、ゆけるね、となんども、なんども、いわれたの。」

と、あらためて、じぶんにいいきかせるように、こっくりと、私にうなづいてみせた。

私は、体中が熱くなってしまった。

帰る途中で、私に話した。

「あたし、いもうとが二人いるのよ。おかあさんも、しんだの。だから、あたしが、しっかりしなくては、ならないんだって。あたしは、泣いてはいけないんだって。」

と、小さい手をひく私の手に、何度も、何度も、いう言葉だけが、私の頭の中をぐるぐる廻っていた。

どうなるのであろうか、私は一体なんなのか、何が出来るのか?

戦争は、大きな、大きな、なにかを奪った。

悲しみ以上のなにか、かけがえのないものを奪った。

私たちは、このふたつのことから、この悲しみから、なにかを考えるべきであろうか。

私たちは何をすべきであろうか。

声なき声は、そこにあると思う。

声なき声のたより 43号(1967年11月20日発行)より

今日は2008年の8月15日です。

杉山龍丸、学生時代に時々顔を見たことがありましたがその時は、何者か知りませんでした。

下のサイトに彼の詳しい紹介があります。

http://tanizoko2.hp.infoseek.co.jp/sugiyama_tatumaru.html#yuusyuu5

母の顔

(中1)よしだ はやお

そっとふれた顔のぬくもりで、

母の顔を想像する。

まるい顔 あたたかいほほ

ばさばさのかみの毛

ふくらんだ口びる。

「ほんとの顔は手ではわからない」

という

友の言葉がにくい。

私は一生、

母の顔をみないでおわるのか。

たった一度でいい

母の顔がみたい

以下はこの詩の紹介者のことばです。

20年ほど前、全国の盲学校児童生徒作品展で出会った詩です。この吉田君が、粘土で作った母の顔の作品が後ろに掲げてあったのを記憶しています。

この吉田君は、先天性の無眼球児だそうです。つまり、生まれた時から眼球がなかったのです。だからはじめから「見る」ということは不可能なことでした。

しかし、彼は彼に残されている五感の一部を使って、見事に母の顔を見ていることがわかります。粘土細工も見事に「母の顔」でした。

そんな彼に、友だちは「本当の顔は手ではわからないと」いう言葉を投げかけたのです。この言葉は吉田君にとっては何よりもつらい言葉でした。希望がなくなってしまうようだったと書いていました。

(5/15/2007)